「建築士ってどんな資格?一級と二級の違いは?」

「資格取得の難易度どれくらい?」

以上のお悩みにお答えしていきます。

僕は現在大手ハウスメーカーで現場監督をしています。

そんな僕がみなさんのお悩み解決していきます。

建築士とは

建築士の業務内容は主に建築物の図面を書く仕事です。

建築物の設計は法律で建築士しか行ってはいけません。

「あれ?現場監督って建築士の資格いるの?」って思われる方いますよね。

正直なくても仕事はできます。でも本気で現場監督の仕事をしてる方などはほぼ全員受験しています。

それくらい重要な資格です。

建築士は3種類あります。

- 一級建築士

- 二級建築士

- 木造建築士

3種類それぞれ設計できる建物規模が違います。

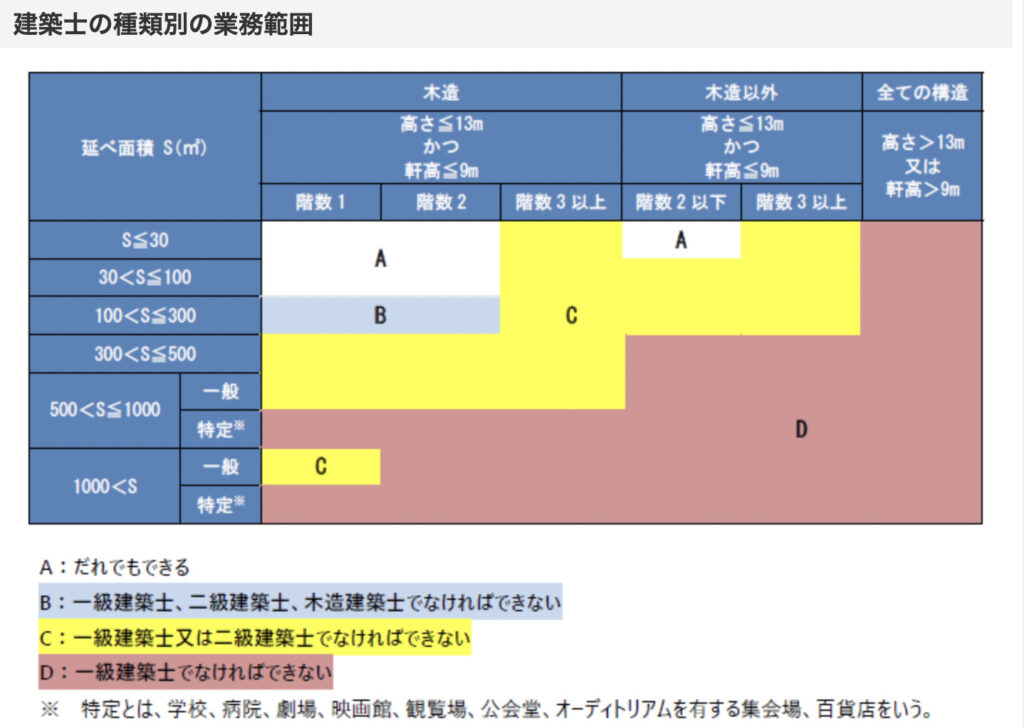

建築技術教育普及センター:引用

このように級ごとに設計できる範囲が異なります。

木造建築士は木造の住宅限定、二級建築士は木造以外でも住宅規模なら設計可能。

一級建築士は二級建築士以上の建物、要するに基本的になんでも設計ができる。

今回は二級建築士と一級建築士に注目して解説していきます。

受験資格

建築士は急に受験しようと思ってもそうはいきません。

なぜなら受験資格が必要となるからです。

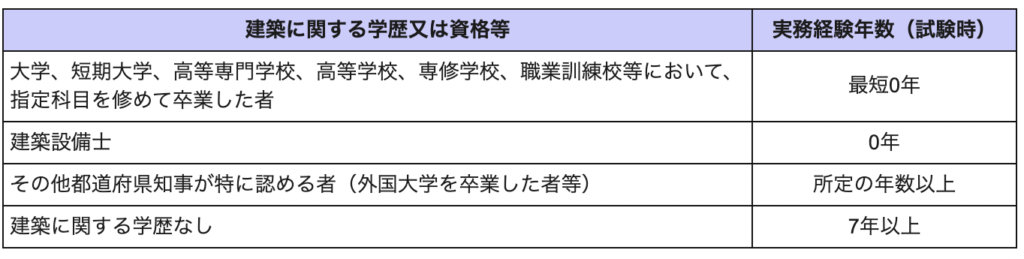

建築技術教育普及センター:引用

☆ポイント

- 建築学科の大学、専門学校、高等学校を卒業すれば受験資格が与えられます。

- 上記のような学校などにいかない場合は7年の実務経験を積んだ後受験資格が与えられます。

建築設備士の欄は滅多にないパターンなので省きます。

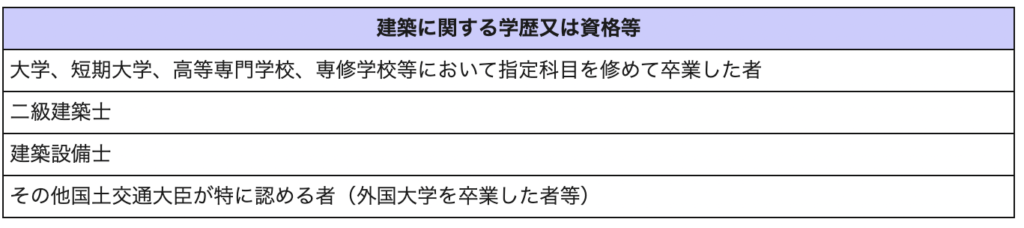

建築技術教育普及センター:引用

☆ポイント

- 建築学科の大学、専門学校を卒業すれば受験資格が与えられます。

- 二級建築士を取得している者も受験資格が与えれます。

建築設備士の欄は滅多にないパターンなので省きます。

- 二級建築士と一級建築士共に受験資格が異なるので要注意。

自分がどんな状況にあるかをよく確認しよう!

難易度

建築士の試験は学科試験、製図試験に分かれています。

学科試験を合格した者のみが製図試験を受験できます。

数ある国家資格の中でも建築士試験は難易度が高い試験として知られています。

二級建築士と一級建築士の平均合格率について解説します。

- 学科試験の合格率 約30%

- 製図試験の合格率 約50%

- 総合で 約20%

- 学科試験の合格率 約20%

- 製図試験の合格率 約40%

- 総合で 約10%

両方とも総合の合格率を見ていただくとわかりますが、かなり低い合格率を毎年推移しています。

特に一級建築士は実務経験者や資格学校に大勢通う者がいるのにもかかわらず割合で言うと10人に1人しか受からない試験なのです。

- 二級建築士、一級建築士共に高難易度。

- 特に一級建築士は実務経験者や資格学校に大勢通う者がいるのにもかかわらず割合で言うと10人に1人しか受からない試験。

試験内容

二級建築士と一級建築士では学科科目数、出題数、試験時間などに違いがあります。

そしてこの建築士の学科試験において重要なのが足切り点というものです。

簡単に説明すると仮に二級建築士の試験において学科で100点満点中

計画満点、法規満点、構造満点、施工7点 計82点だったとします。

総合点では合格点です。しかし施工の点数が著しく低いですよね。

この場合だと不合格となります。

科目それぞれに足切り点が設定されておりその点数を全ての教科上回ってないといけません。

要するに全教科満遍なく学習することが大切なのです。

また建築士の試験は相対試験とよく言われます。

その年の全体の点数が高ければ合格者数を調整するために足切り点を引き上げます。

つまり例年の足切り点を超えたからと安心できないということです。

二級建築士、一級建築士ごとの違いを見ていきましょう。

| 試験の種類 | 試験の区分 | 出題方式 | 出題科目 | 出題数 | 試験時間 |

|---|---|---|---|---|---|

| 二級建築士 | 学科試験 | 5肢択一式 | 学科Ⅰ(計画) 学科Ⅱ(法規) | 25問 25問 | 計3時間 |

| 学科Ⅲ(構造) 学科Ⅳ(施工) | 25問 25問 | 計3時間 | |||

| 製図試験 | あらかじめ公表する 課題の建築物につい ての設計図書の作成 | 設計製図 | 1課題 | 計5時間 |

| 試験の種類 | 試験の区分 | 出題方式 | 出題科目 | 出題数 | 試験時間 |

|---|---|---|---|---|---|

| 一級建築士 | 学科試験 | 4肢択一式 | 学科Ⅰ(計画) 学科Ⅱ(環境・設備) | 20問 20問 | 計2時間 |

| 学科Ⅲ(法規) | 30問 | 1時間 45 分 | |||

| 学科Ⅳ(構造) 学科Ⅴ(施工) | 30問 25問 | 計2時間 45 分 | |||

| 製図試験 | あらかじめ公表する 課題の建築物につい ての設計図書の作成 | 設計製図 | 1課題 | 6時間 30 分 |

- 二級建築士、一級建築士で学科科目、出題数が異なる。

- 毎年変動する足切り点に注意が必要。

申し込み、試験の日程の主な流れ

- 受験申し込みは4月上旬から中旬頃まで(受験料金18,500円)

- 受験票の送付 6月中旬頃

- 学科試験 7月一週目の日曜日

- 学科試験の合格発表 8月下旬頃

- 製図試験 9月一周目か二週目の日曜日

- 製図試験の合格発表 12月の上旬頃

- 受験申し込みは4月上旬から中旬頃まで(受験料金17,000円)

- 受験票の送付 6月下旬頃

- 学科試験 7月一週目か二週目の日曜日

- 学科試験の合格発表 9月上旬頃

- 製図試験 10月一周目か二週目の日曜日

- 製図試験の合格発表 12月の下旬頃

- 二級建築士と一級建築士でスケジュールが違う。

- 全体的に二級建築士の方が少し早い。

学科試験免除制度

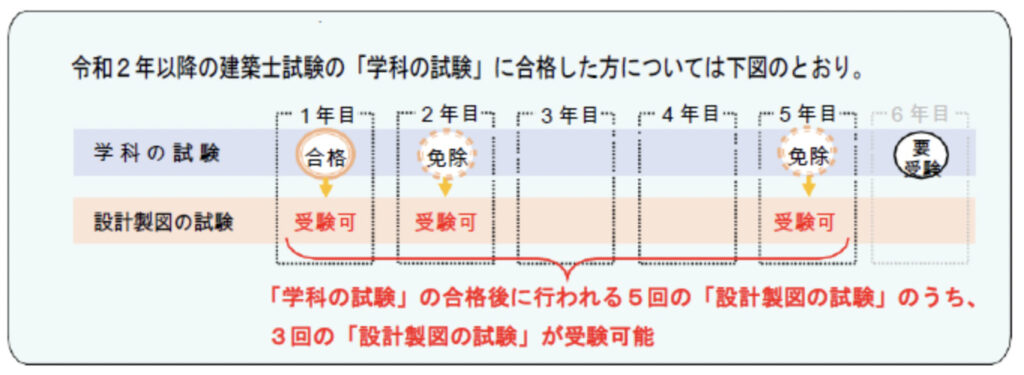

建築士には学科試験の免除制度があります。

その制度をわかりやすく説明すると

一度学科試験を合格すれば2回まで学科試験をパスできるというもの

以前までは学科試験合格した年から連続して3年間の学科免除が決まりでしたが

最近になり5年間の内なら免除できるタイミングを自分で選べるように改正されました。

建築技術教育普及センター:引用

この制度は学科試験は合格したが製図試験まで月日がないので今年は受けずに来年に備えて勉強をするなどと

様々な戦略を取ることができます。

- 学科試験合格後5年間は2回まで学科試験を自分の好きなタイミングでパスすることができる。

まとめ

- 木造建築士は木造の住宅限定、二級建築士は木造以外でも住宅規模なら設計可能。

- 一級建築士は二級建築士以上の建物、要するに基本的になんでも設計ができる。

- 二級建築士と一級建築士共に受験資格が異なるので要注意。

- 二級建築士、一級建築士共に高難易度。

- 特に一級建築士は実務経験者や資格学校に大勢通う者がいるのにもかかわらず割合で言うと10人に1人しか受からない試験。

- 二級建築士、一級建築士で学科科目、出題数が異なる。

- 毎年変動する足切り点に要注意。

- 二級建築士と一級建築士でスケジュールが異なる。

- 全体的に二級建築士の方が少し早い。

- 学科試験合格後5年間は2回まで学科試験を自分の好きなタイミングでパスすることができる。

以上が二級建築士と一級建築士の違いや受験の際に注意したいポイントまとめてみました。

もし受験したい方や興味がある方は建築技術教育普及センター公式サイトがあるので確認するといいかもしれません。

資格は積極的に取ろう!!